花粉症の対策と日本・中国との違い

日本の国民病ともいわれる「花粉症」ですが、実は中国では花粉症の人はほとんどいません。今回はその原因について解説しながら、花粉症の対策や、花粉症とアレルギー性鼻炎との違い、様々なアレルゲンの紹介をしていきます。

初めまして羅と申します。

私は黒竜江省ハルビン市出身の中国人で、昨年の5月に入社しました23歳の女性新入社員です。

私は中国から日本に来て7年目なのですが、来日2年目に花粉症にかかりました。

周りにも聞いてみますと、母や友人の何人かも日本に来てから花粉症にかかった事を知りました。

家族も、友人も中国にいる時は花粉症の症状は全くなかったのに、日本に来て何故突然?花粉症になってしまったのか不思議に思い、花粉症について調べてみました。

花粉症とアレルギー性鼻炎との違いがわかりますか?

まず、その違いから始めようと思います。

実は、アレルギー性鼻炎は通年性アレルギー鼻炎と季節性アレルギー鼻炎の二つに分けられます。

大きな違いはその二つのアレルゲンです。

通年性アレルギー鼻炎のアレルゲンはほこり、ペットの毛やダニなどで、症状は主に鼻水、くしゃみです。

季節性アレルギー鼻炎は私たちが知っている花粉症であり、アレルゲンは花粉だと分かります。

毎年の4月から5月の間は一番ひどい時期です。

日本人は花粉症の人が多く、国民の25%以上になるそうです。

まさに「国民病」と呼ばれるくらい流行しています。

感染者の数は10年ごとに約10%ずつ増えています。

中国では花粉症の人が非常に少なく国民の1%程度と言われておりほとんどおりません。

日本と中国での違いは何でしょうか?

それは感染源である花粉の量や状態に違いがあり、人間が花粉症を発症してしまう原因にはそれを取り巻く環境が大きく影響しているようです。

花粉症の多くはスギ花粉によるものです。

戦後の成長期、日本では建築材確保の為に成長の早い特徴を持つスギを全国的に植林し、多くの人工林を増やしました。

また、スギは風媒花と言って受粉の為に風に乗せて多くの花粉を飛ばします。

また、樹齢30年以上経過したスギは花粉を飛ばす量がピークを迎えるそうです。

現在、日本のスギ林の約8割超が樹齢30年以上だと言われています。

毎年、この春先4月~5月頃にかけて一気に多くの花粉を飛散させます。

特に雨の日の翌日、風の強い日には倍くらいの花粉を飛ばしているそうです。

それに対して中国では建材の為に特別に多くのスギは植えていません。

ほとんどが自然林です。

むしろ、中国人のアレルギーは花粉症の様な季節性アレルギー鼻炎ではなく、通年性アレルギー鼻炎。

ほこり、ペットの毛やダニなどにより引き起こす皮膚病、風邪、胃腸炎、結膜炎、鼻炎、喘息といった慢性的に発生しているものの方が主流だそうです。

また、日本人よりも中国人の方が感染源への抵抗力が強いと言われています。

衛生環境が進んでいる日本人の中にはそれに順応し、免疫力が低下しがちだと言われています。

中国ではいまだ大気汚染や水質汚染等環境に対する対策が十分ではなく、PM2.5など悪い環境下で日常生活している中国人の免疫力が比較的高くなっているのかもしれません。

来日する中国人が日本で花粉症を発症させる原因には、このように環境に対する慣れがあるのかもしれません。

日本にいますと花粉症にかかり、つらいですが、中国に帰った途端にすぐ治ったという話もよく聞きます。

不思議ですね。

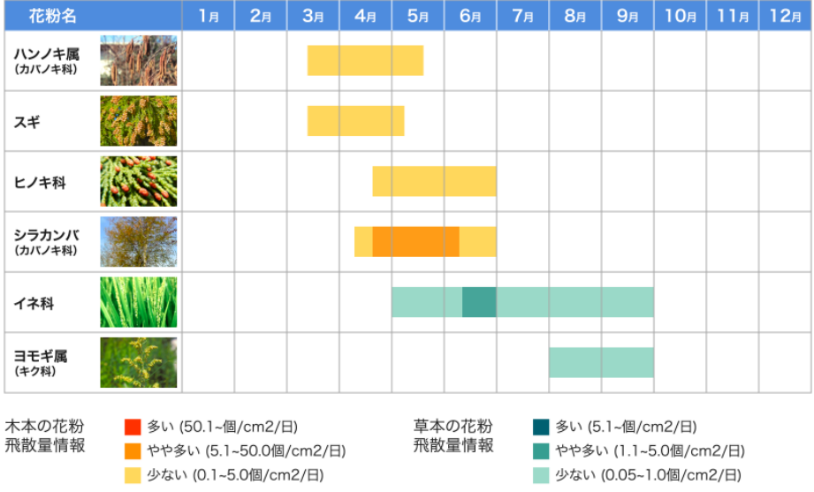

花粉症の原因になるのはスギだけでしょうか?

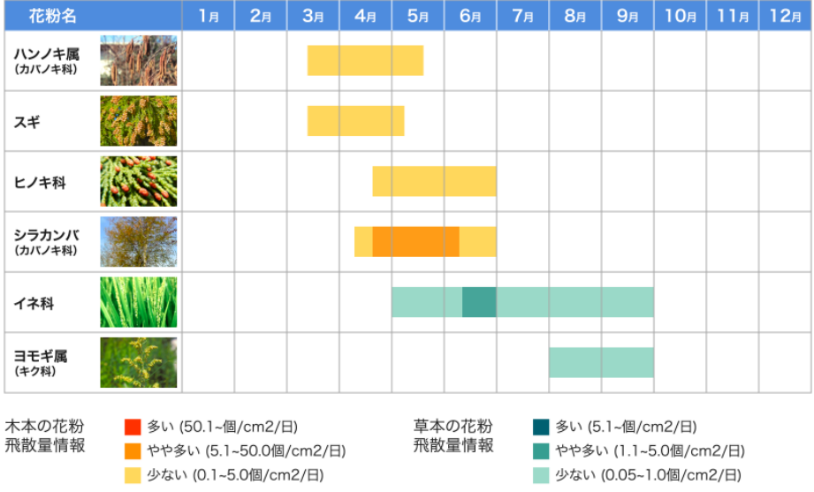

実は他のアレルゲンも多々あります。

春:スギ、ヒノキ、シラカンバ

春~秋:ホソムギ、ナガハグサ

秋:ブタクサ、ヨモギ、カナムグラ

出典:鼻アレルギー診療ガイドライン2016より

こんなにアレルゲンが存在しています。

私たちにはどんな対策があるのででしょうか?

特に3月~5月の花粉が飛散の多い時に不必要な外出を控えましょう。

外出すれば、必ずマスクとメガネを使って下さい。

http://asahi-eizai.com/products/disposable/als_face_mask/

http://asahi-eizai.com/products/disposable/als_barrier_mask/

換気が必要だと思いますが、花粉の飛散が多い時の換気を止めた方が良いでしょう。

必要なときは10㎝だけ開けます。

掃除機をかけて、出来るだけゆっくり動かします。

特に窓の近くを綺麗にしたほうがいいでしょう。

毎日天気予報と一緒に花粉情報を確認して下さい。

飛散の多い日、雨の翌日などは外出を控えましょう。

花粉症は中国人にほとんどなく日本人には多いことがわかりました。

特徴は通年性と季節性の違いがあり、人間は綺麗な環境に慣れてしまうと免疫力が低下し、花粉症に感染しやすい事を知り、驚きました。

お天気の良い時期ですが、まだまだ花粉症の時期が続くと思いますので、皆様もお気をつけください。

このコラムが少しでも皆様に役に立てれば幸いです。

総務部 森田 大輔

商品部管理課 羅 宇亭

私は黒竜江省ハルビン市出身の中国人で、昨年の5月に入社しました23歳の女性新入社員です。

私は中国から日本に来て7年目なのですが、来日2年目に花粉症にかかりました。

周りにも聞いてみますと、母や友人の何人かも日本に来てから花粉症にかかった事を知りました。

家族も、友人も中国にいる時は花粉症の症状は全くなかったのに、日本に来て何故突然?花粉症になってしまったのか不思議に思い、花粉症について調べてみました。

通年性アレルギーと季節性アレルギーについて

花粉症とアレルギー性鼻炎との違いがわかりますか?

まず、その違いから始めようと思います。

実は、アレルギー性鼻炎は通年性アレルギー鼻炎と季節性アレルギー鼻炎の二つに分けられます。

大きな違いはその二つのアレルゲンです。

通年性アレルギー鼻炎のアレルゲンはほこり、ペットの毛やダニなどで、症状は主に鼻水、くしゃみです。

季節性アレルギー鼻炎は私たちが知っている花粉症であり、アレルゲンは花粉だと分かります。

毎年の4月から5月の間は一番ひどい時期です。

日本の国民病「花粉症」

日本人は花粉症の人が多く、国民の25%以上になるそうです。

まさに「国民病」と呼ばれるくらい流行しています。

感染者の数は10年ごとに約10%ずつ増えています。

中国では花粉症の人が非常に少なく国民の1%程度と言われておりほとんどおりません。

日本と中国での違いは何でしょうか?

それは感染源である花粉の量や状態に違いがあり、人間が花粉症を発症してしまう原因にはそれを取り巻く環境が大きく影響しているようです。

花粉症の多くはスギ花粉によるものです。

戦後の成長期、日本では建築材確保の為に成長の早い特徴を持つスギを全国的に植林し、多くの人工林を増やしました。

また、スギは風媒花と言って受粉の為に風に乗せて多くの花粉を飛ばします。

また、樹齢30年以上経過したスギは花粉を飛ばす量がピークを迎えるそうです。

現在、日本のスギ林の約8割超が樹齢30年以上だと言われています。

毎年、この春先4月~5月頃にかけて一気に多くの花粉を飛散させます。

特に雨の日の翌日、風の強い日には倍くらいの花粉を飛ばしているそうです。

それに対して中国では建材の為に特別に多くのスギは植えていません。

ほとんどが自然林です。

むしろ、中国人のアレルギーは花粉症の様な季節性アレルギー鼻炎ではなく、通年性アレルギー鼻炎。

ほこり、ペットの毛やダニなどにより引き起こす皮膚病、風邪、胃腸炎、結膜炎、鼻炎、喘息といった慢性的に発生しているものの方が主流だそうです。

また、日本人よりも中国人の方が感染源への抵抗力が強いと言われています。

衛生環境が進んでいる日本人の中にはそれに順応し、免疫力が低下しがちだと言われています。

中国ではいまだ大気汚染や水質汚染等環境に対する対策が十分ではなく、PM2.5など悪い環境下で日常生活している中国人の免疫力が比較的高くなっているのかもしれません。

来日する中国人が日本で花粉症を発症させる原因には、このように環境に対する慣れがあるのかもしれません。

日本にいますと花粉症にかかり、つらいですが、中国に帰った途端にすぐ治ったという話もよく聞きます。

不思議ですね。

その他のアレルゲン

花粉症の原因になるのはスギだけでしょうか?

実は他のアレルゲンも多々あります。

春:スギ、ヒノキ、シラカンバ

春~秋:ホソムギ、ナガハグサ

秋:ブタクサ、ヨモギ、カナムグラ

出典:鼻アレルギー診療ガイドライン2016より

花粉症への対策

こんなにアレルゲンが存在しています。

私たちにはどんな対策があるのででしょうか?

1. 花粉症に対するマスク、メガネを使う

特に3月~5月の花粉が飛散の多い時に不必要な外出を控えましょう。

外出すれば、必ずマスクとメガネを使って下さい。

http://asahi-eizai.com/products/disposable/als_face_mask/

http://asahi-eizai.com/products/disposable/als_barrier_mask/

2. 窓を小さく開ける

換気が必要だと思いますが、花粉の飛散が多い時の換気を止めた方が良いでしょう。

必要なときは10㎝だけ開けます。

3. 掃除をする

掃除機をかけて、出来るだけゆっくり動かします。

特に窓の近くを綺麗にしたほうがいいでしょう。

4. 花粉情報に注意する

毎日天気予報と一緒に花粉情報を確認して下さい。

飛散の多い日、雨の翌日などは外出を控えましょう。

まとめ

花粉症は中国人にほとんどなく日本人には多いことがわかりました。

特徴は通年性と季節性の違いがあり、人間は綺麗な環境に慣れてしまうと免疫力が低下し、花粉症に感染しやすい事を知り、驚きました。

お天気の良い時期ですが、まだまだ花粉症の時期が続くと思いますので、皆様もお気をつけください。

このコラムが少しでも皆様に役に立てれば幸いです。

総務部 森田 大輔

商品部管理課 羅 宇亭

2019年04月25日